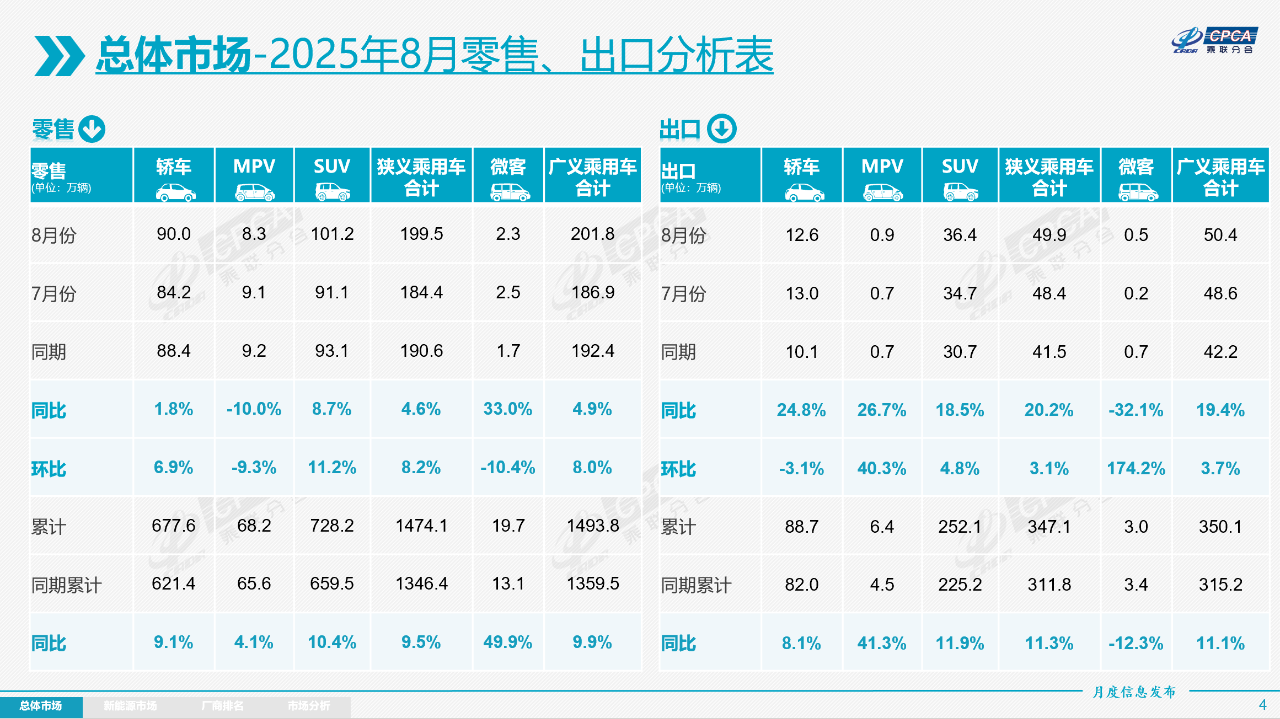

9月8日下午,乘联分会发布的最新数据显示,今年8月,全国乘用车市场零售量达到199.5万辆,同比增长4.6%,环比增长8.2%,1-8月累计零售量达到1,474.1万辆,较去年同期增长9.5%。

图片来源:乘联分会

乘联分会秘书长崔东树指出,今年8月零售销量再创新高,较2023年8月192万的历史最高水平增长了3.7%,呈现了逐步平缓的增长态势。

回顾此前发展轨迹,今年以来乘用车市场整体呈现出“前低中高后平”的特点。年初1-2月,市场零售累计增速仅为1.2%,处于相对低位;随着市场需求的逐步释放以及各项促消费政策的落地见效,1-6月累计增速大幅拉升至11%,展现出强劲的增长动力;进入7-8月,由于去年同期基数较高,增速有所放缓,但仍保持了正增长,符合市场的普遍预期。

自主品牌,拿下65.7%份额

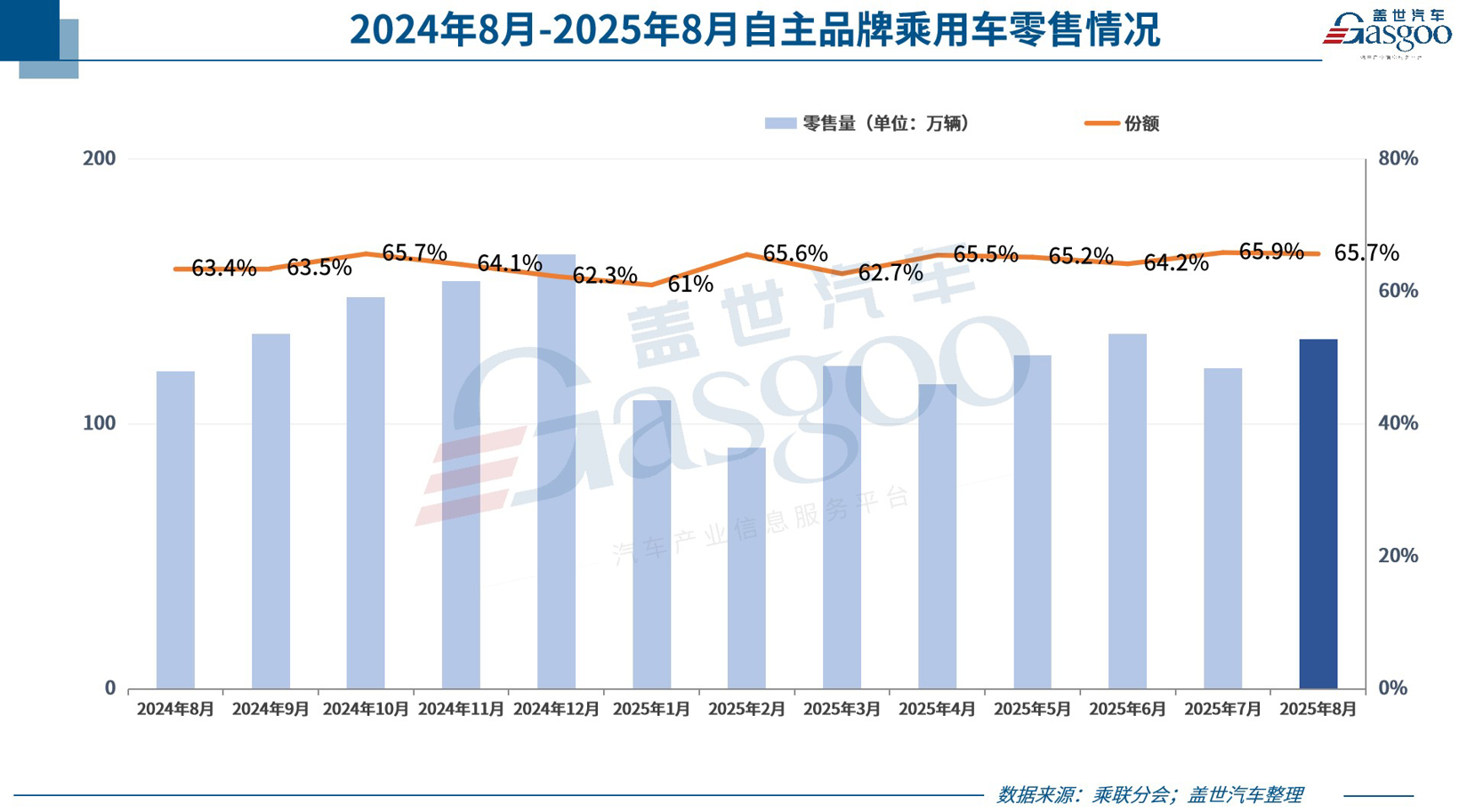

在8月乘用车市场中,不同阵营的表现仍呈现出明显的分化态势,自主品牌继续保持强势领跑地位,而主流合资品牌和豪华品牌则面临一定的增长压力。

从乘联分会公布的数据来看,自主品牌在8月的表现尤为亮眼。该月自主品牌零售量达到132万辆,同比增长9%,环比增长8.6%,由此自主品牌也拿下了高达65.7%的国内零售份额,较去年同期增长2.3个百分点。从累计数据来看,1-8月自主品牌零售市场份额则为64%,虽低于8月单月水平,但较去年同期增长了6.2个百分点,市场主导地位进一步巩固。

自主品牌的强势表现,可谓意料之中。这得益于其在新能源领域的先发优势和快速布局,以及在产品设计、智能化配置、性价比等方面的综合竞争力不断提升。近年来,自主品牌加大研发投入,在新能源汽车的电池技术、电机系统、智能网联等核心领域取得了显著突破,推出的一系列新产品深受消费者青睐。

与自主品牌形成鲜明对比的是,主流合资品牌在8月的表现相对平淡。该月主流合资品牌零售量为47万辆,同比下降2%,环比增长2%。从具体品牌来看,德系品牌和日系品牌的市场份额均有所下降。其中,德系品牌8月零售份额为14.2%,同比下降2.4个百分点;日系品牌零售份额为12.5%,同比下降0.1个百分点。美系品牌表现向好,市场零售份额为6%,同比增长0.2个百分点;韩系和其他欧系品牌的零售份额也有轻微增长,但整体规模有限。

主流合资品牌的增长压力,主要源于其在新能源转型过程中的步伐相对滞后,面对自主品牌在新能源市场的强势冲击,未能及时推出具有竞争力的新能源产品,导致市场份额逐渐被挤压。

豪华车市场在8月同样面临不小的挑战。该月豪华车零售21万辆,尽管环比增幅高达21%,但这更多是受7月基数较低影响(7月豪华车零售17万辆,同比下降20%,环比下降29%),且对比去年同期,该月豪华车零售仍呈现5%的下滑,这表明豪华车市场的增长动力有所减弱。

从市场份额来看,8月豪华品牌零售份额为10.5%,同比下降1.1个百分点。乘联分会直言,传统豪华车市场较主流合资压力要更大一些。

究其原因,这主要是因为豪华车市场不仅面临来自同阵营其他品牌的竞争,还受到高端新能源品牌的冲击。随着消费者对新能源汽车的接受度不断提高,越来越多的消费者在购买高端车型时开始倾向于新能源产品,而传统豪华品牌在新能源领域的布局相对滞后,未能及时满足市场需求,导致市场份额有所下降。

新能源汽车市场的渗透率差异,进一步揭示了各阵营的竞争力分化。在8月国内零售中,自主品牌的新能源车渗透率达到76%,远远高于其他阵营;豪华车中的新能源车渗透率为31.9%,处于中等水平;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.6%,与自主品牌差距悬殊。

从月度新能源车国内零售份额看,8月自主品牌新能源车零售份额为69.5%,同比下降3.4个百分点,主流合资品牌新能源车份额为3.6%,同比下降0.2个百分点,虽然对比去年同期均有下滑,但绝对值上的差距仍然很能说明两大阵营处境的不同。另值得注意的是,该月新势力份额为20.8%,在小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌的拉动下,同比增长4.7个百分点;特斯拉份额为5.2%,同比增长1个百分点。

图片来源:零跑汽车

这一格局的形成,反映出自主品牌在新能源市场的绝对优势,同时也体现了新势力品牌的快速崛起,而主流合资品牌在新能源市场的竞争力仍有待提升。

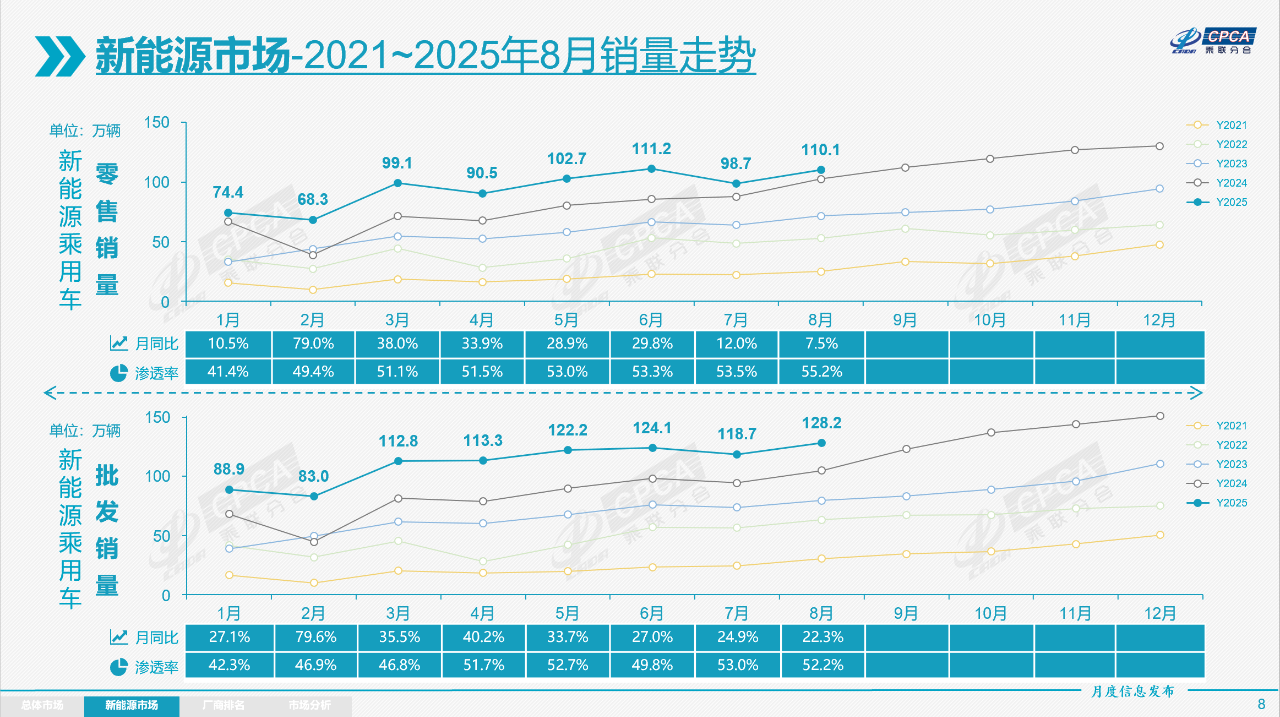

新能源车,渗透率提升至55.2%

8月,新能源乘用车市场继续保持良好的发展势头,无论是零售销量还是出口表现都十分亮眼,展现出强劲的增长活力。

图片来源:乘联分会

乘联分会数据显示,8月新能源乘用车市场零售量达到110.1万辆,同比增长7.5%,环比增长11.6%。这一增长速度表明新能源汽车在消费者中的受欢迎程度正不断攀升。从1-8月累计数据来看,新能源乘用车零售量高达755.6万辆,同比增长25.8%。如此显著的增长态势,使新能源汽车成为拉动整个乘用车市场增长的关键力量。

从市场渗透率来看,8月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率达到55.2%,较去年同期提升1.5个百分点,这意味着超过一半的乘用车零售销量为新能源汽车,新能源汽车在市场中的地位日益凸显。

企业方面,8月国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌达到14家。其中,比亚迪汽车以310,200辆的成绩遥遥领先,继续占据行业龙头地位;吉利汽车和长安汽车分别以134,405辆和72,338辆的销量位居其后;上汽通用五菱、特斯拉中国、零跑汽车、鸿蒙智行、奇瑞汽车、小米汽车、小鹏汽车、长城汽车、蔚来汽车、理想汽车、广汽埃安等企业也都取得了不错的销量成绩。

由此也可以看到,主流自主车企在新能源领域的表现日益强势,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等车企凭借其在新能源技术研发、产品布局、市场渠道等方面的优势,国内新能源零售表现持续向好。

出口方面,8月新能源乘用车出口20.4万辆,同比暴增102.7%,环比下降6.5%。尽管环比有所下降,但同比翻倍的增长幅度依然彰显了中国新能源汽车在海外市场的强大竞争力。新能源乘用车出口占乘用车出口的40.9%,较去年同期增长16.6个百分点,成为乘用车出口的重要组成部分。

从出口车型结构来看,纯电动车型占新能源出口的66%,较去年同期的80.4%有所下降,插混占新能源出口的31.7%,较去年同期的19.5%有明显提升。乘联分会表示,虽然近期受到外部国家的一些干扰,但自主插混出口到发展中国家的增长势头迅猛,前景光明。

在厂商新能源出口排名中,比亚迪汽车以79,603辆的出口量位居首位,特斯拉中国和奇瑞汽车分别以26,040辆和21,306辆位列其后;吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、光束汽车、上汽通用五菱、极星汽车、零跑汽车等企业也都取得了不错的出口成绩。

图片来源:奇瑞集团

从海外体系建设上看,部分自主品牌的CKD出口占比较高,长城汽车CKD出口占比47.8%,比亚迪CKD出口占比9.3%;从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设上看,长城汽车、比亚迪等企业都表现很优秀。

9月车市,增长速度或放缓

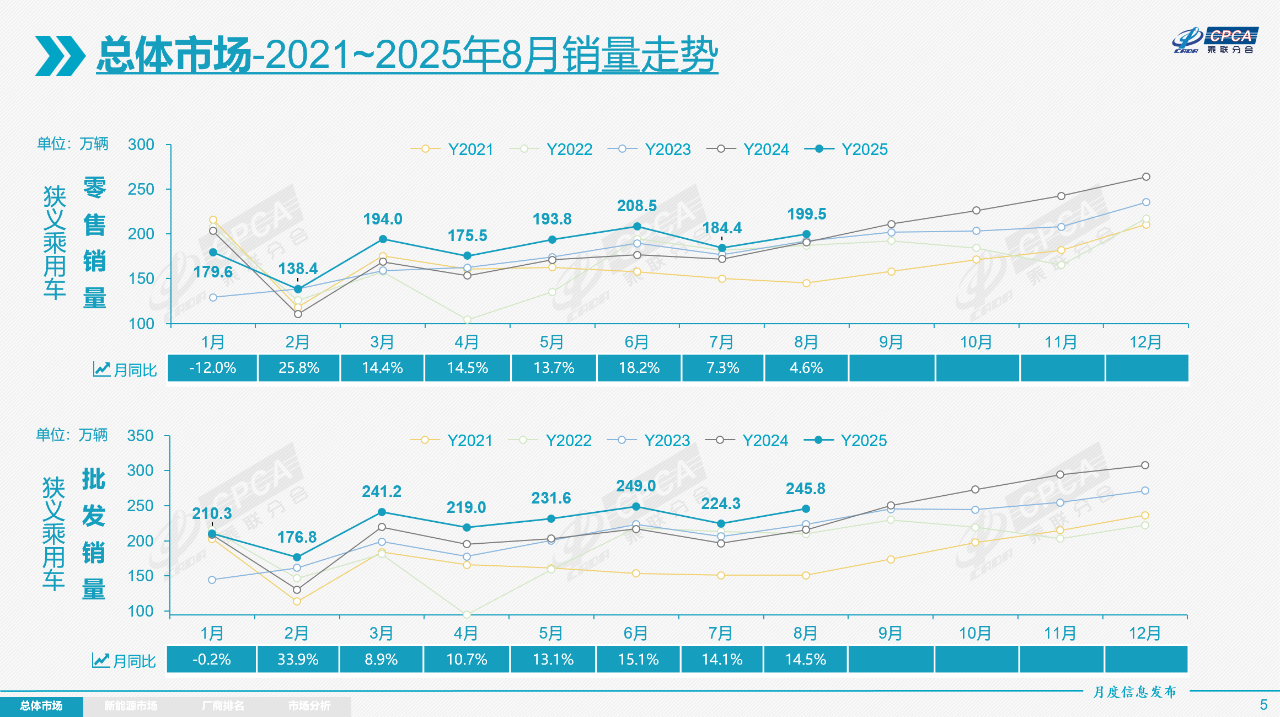

2025年以来,中国乘用车市场在复杂多变的环境中展现出强劲的复苏韧性,经历年初短暂波动后,在政策引导与市场机制的双重驱动下稳步回升。

具体来看,1月,受季节性因素与消费周期影响,乘用车市场出现阶段性遇冷。但春节假期后,随着社会经济活动全面恢复,2月产销数据强势反弹,3月逐步回归常态化消费节奏。进入第二季度,国家促消费政策组合拳持续发力,各地配套措施密集落地,叠加主机厂补贴加码、金融机构信贷支持及线下车展全面重启,4月市场延续良好走势,5月、6月更呈现超强增长态势,7月虽未能继续超强增长,但零售较2023年7月176.8万的历史最高水平增长了3%,仍呈现较好增长态势,8月则呈现逐步平缓的增长态势。

图片来源:乘联分会

展望9月,乘用车市场或迎来机遇与挑战交织的发展态势。

从时间维度看,9月共有22个工作日,与2024年同期持平,充足的生产销售周期为车企备货、经销商促销以及消费者看车购车提供了良好基础。同时,由于2024年中秋节在9月,而2025年中秋节包含在国庆假期中,这一变化可能会使得今年9月市场的热度相对更高一些,消费者有更多的时间参与购车活动。

另外在产品供给端,成都车展作为下半年重要的汽车展会,已引发一波低价新车上市潮。从经济型家用车到中高端新能源车型,从燃油车改款到全新纯电平台产品,各细分市场的产品矩阵持续丰富。新车不仅在价格上更具竞争力,还在智能网联、续航能力、安全配置等方面实现升级,将有效激发消费者的换购、增购需求,成为拉动车市零售回暖的核心动力。

消费能力与意愿层面也有积极信号。乘联分会指出,目前消费者支出占其可支配收入的68%,储蓄增长较快。随着楼市行情下行,股市缓慢稳健上行,资金转移入股市,显现了楼市股市资金互逆的流向,因此消费者投资房产的热情会进一步下降,股市盈余的资金让持币用户的购车热情和购买能力得到进一步增强。

出口市场或继续为车市增长添砖加瓦。二季度以来中国汽车出口局面向好,部分海外市场增长良好。7月自主新能源的海外市场份额提升到16%,俄罗斯去库存压力减少,推动汽车出口持续提升。未来,随着中国新能源汽车在海外市场的认可度不断提高以及海外本地化生产体系的逐步完善,汽车出口有望继续为车市增长贡献力量。

政策支持有望为9月车市注入“强心剂”。近日,2025年“千县万镇”新能源汽车消费季活动已在湖北、山东等地启动。作为大宗消费品,汽车在提振消费中发挥重要作用,在县乡地区,汽车特别是新能源汽车仍有广阔市场空间。与此同时,全国范围内汽车促消费新政策密集出台,涵盖购车补贴、金融贴息、充电设施建设补贴等多个领域。

崔东树表示:“各地区以旧换新逐步重启,补贴方式也更加多元化、精细化、精准化,有望为车市带来良好预期。”

当然,9月的乘用车市场也面临一些压力。乘联分会指出,近几年“金九”车市高销量的特征日益明显,2015-2019年的9月车市零售占全年总量平均为8.8%,而疫情三年后的2023-2024年这一占比达到9.3%。2024年下半年月度销量在政策推动下大幅走高,导致今年9月的销量基数相对较高,这在一定程度上会对9月的增速产生影响。此外,部分地区的补贴资金到位节奏有所控制,也可能会影响市场的增长速度。

|